Blog

BAA-SWU JOINT SUMMER PROGRAM 2025 第5弾!

こんにちは。今回は英語コミュニケーション学科4年の桑原と峯でお送りします!

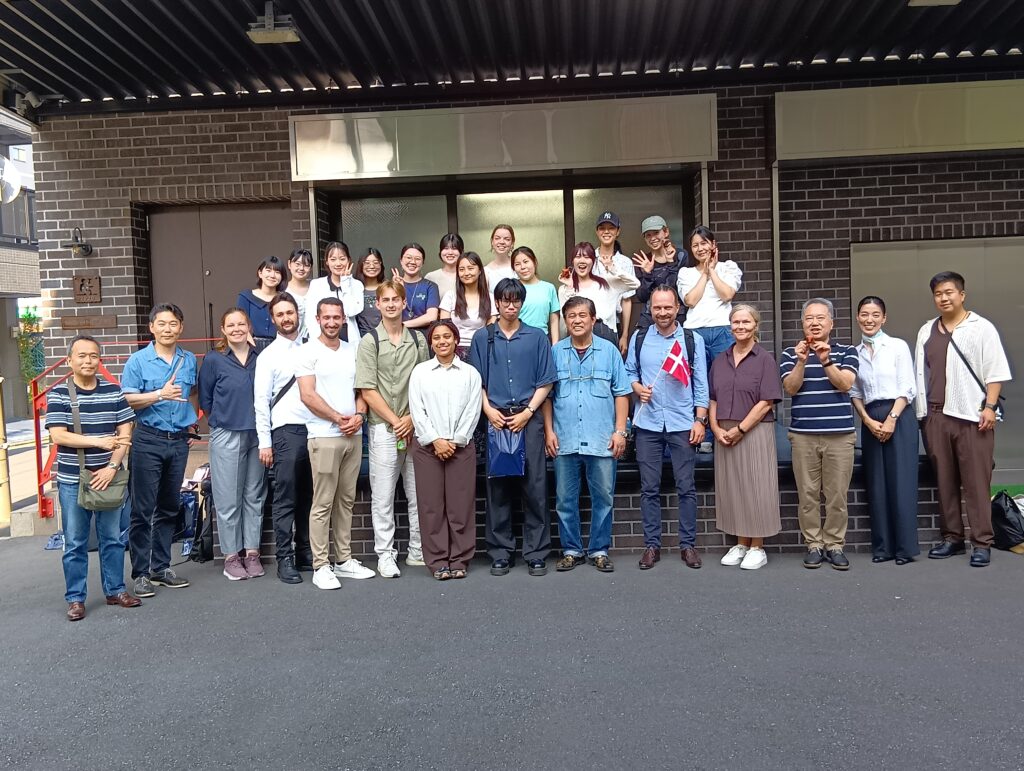

8月5日は授業を受け、その後株式会社ヒロカワ製靴を訪問し、革靴が作られる過程を見学するなど盛りだくさんの一日でした。

————

午前は、SWUの太田行信先生による”Theory of Corporation and Corporate Governance(会社の理論と企業統治)”という授業を受けました。会社の仕組みや経営マネジメントなどについて講義とディスカッションとともに詳しく学びました。普段、英語コミュニケーション学科ではあまり勉強しない分野なので、授業を受けていてとても新鮮な気分でした。

午後からは、レザーシューズブランド「スコッチグレイン」で知られるヒロカワ製靴さんの本社オフィスと自社工場を見学しました。私たち学生は、BAA学生とともに、研修二日目(7/30)に「スコッチグレイン」の都内店舗を訪問しましたが、今回オフィスを訪問し、普段目にする革靴が、どのように作られているのか、製造現場を見ることで、製品の一つ一つの製造工程に込められたものづくりの精神に触れる貴重な経験となりました。

工場見学の前に、廣川社長様より会社の歴史や概要についてお話を伺いました。ヒロカワ製靴は、創業以来「本物の靴づくり」を追求してきた企業であり、60年以上の歴史をもつ日本国内の革靴メーカーです。

特に印象的だったのは、同社が採用している「グッドイヤーウェルト製法」についてのお話でした。この製法は、靴底を交換できる構造によって長く履き続けられることを可能にし、「一生もの」としての靴を実現するための技術です。修理を可能にすることで耐久性が得られる製法であることが分かりました。

実際の製造工程では、素材の選別から革の裁断、縫製、仕上げに至るまで、すべての工程に最新の技術と工夫が施されていました。作業ひとつひとつに職人の手が入り、どの場面でも品質への妥協がないことが分かりました。また、工場内はとても整理整頓されており、製品の品質だけでなく、働く人の環境にも配慮されていると感じました。皮革の使い方に関しても、無駄を出さずにパーツとして使い分ける工夫がなされており、環境や資源に対する意識の高さを感じました。

私が最も印象に残っているのは、「トゥーラスター」と呼ばれる、つま先の形を仕上げる工程です。靴全体の印象を大きく左右する重要なプロセスであり、高度な職人の技が求められます。平らだった革が、立体的な靴の形へと一気に変わっていく様子は、とても印象深かったです。

今回のスコッチグレイン工場見学を通して、単に環境に優しいというだけではなく、良いものを丁寧に長く使うという価値観が、日本の伝統的なものづくりの中に根付いていることを感じました。デンマークの学生とサステナビリティについて学んでいる今、ものづくりの現場から学べることの多さを改めて実感しました。これは国や文化を越えて共有できる大切な視点だと感じました。今回学んだことを今後にもしっかり活かしていきたいです。