Blog

【講義紹介】ディベートの魅力とは?実践から得た成長と発見

こんにちは。ビジネスデザイン学科の牧愛純です。

私が履修した「ディベート」の授業についてご紹介します!

「ディベート」という言葉を聞いて、皆さんはどういうものを思い浮かべるでしょう。

話しあい・議論・言い争い?そんなイメージではないでしょうか。しかし、実際に「ディベート」の授業を履修すると、想像していたよりも多くのことを学び、私のディベートのイメージは大きく変わりました。

たとえば、この授業では文化・哲学・ビジネス活動など様々なテーマを基に、ディベートの基本的な構造を理解し実践を通じて授業を進めてきました。この授業で私がとくに身についたと感じたスキルはリサーチ能力です。相手を納得させ、自分たちの立場を有利にするには、根拠に基づいた主張を述べる必要があります。根拠や情報の出所がしっかりしているとディベートがより深みを増し、非常に面白いと感じました。

私が所属しゼミ長をつとめている藥袋ゼミ(マーケティング戦略)では、主に企業との協働プロジェクトを行っています。企業への企画提案をする際には、提案の根拠を明確に示し、その提案がなぜ効果的であるのかを論理的に説明することが求められます。そのためもあって、私は藥袋先生の勧めでこの講義を履修しました。その結果、この授業で学んだリサーチスキルを活用し、ゼミ内では補いきれなかった能力を補完でき、大きな収穫となりました。また、他の授業のレポート作成やプレゼンテーションにおいても役立つと感じています。他のゼミの方も多く履修していて交流できたことも嬉しい点でした。そのため、履修して本当に良かったと感じています。

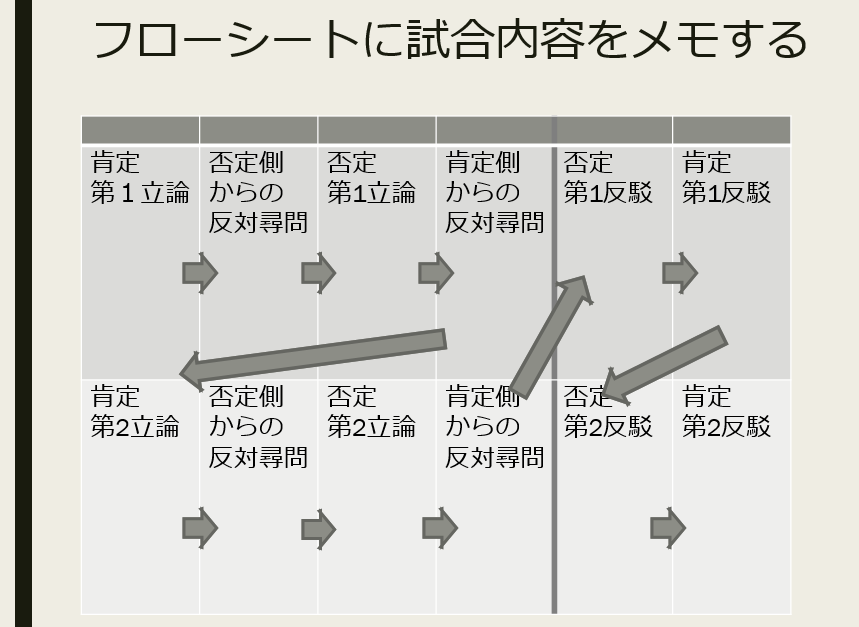

また、ディベートでは肯定側立場と否定側立場があります。ディベートの試合直前に自分の立場がどちらなのかが明かされることもあるため、試合の準備をする過程では2つの立場になって考える必要がありました。ここでは自分の個人的な考えや主張を一旦は脇に置き、客観的な視点でテーマに向き合うことが求められます。

はじめの頃は自分の個人的な主張に翻弄されてしまいました。たとえば、否定側立場で主張しなければいけないのにもかかわらず、個人的には肯定側の主張を持っていたために肯定側の立場の意見に納得してしまい、否定側が有利になるような立論や反駁を行うことができず苦戦をしました。しかし、回数を重ねていく中で、自分の中に存在している固定概念や無意識の常識などにとらわれることなく、テーマに対してより広い視野を持ち、物事を論理的に捉えられるようになったと感じています。

さらに、ディベートは一対一で行うのではなく、複数人のチームで行うため、自分だけでは導き出せなかった主張にも触れることができます。チームメイトと一緒にディベートに取り組む中で、なるほど、こんな主張もできるのかと、多角的な視点を得られ、大変勉強になりました。取り扱う内容も、例えば「日本政府は安楽死を認めるべきか」など、普段あまり友人と話さないような内容を扱うので、様々な価値観について考えさせられたことも面白かったです。自身のディベート後や他のチームのディベートを聞いた後、大学から駅までの帰り道に、クラスメートとその日の論題について話しながら帰る日もありました。

このように、試合の緊張感を楽しみながら授業内で自然とこうした能力を身に着けることは、他の授業では得がたい経験でした。私自身ディベートに触れるのは初めてのことで、自分たちの主張に一貫性を持たせながら、筋道を立てて議論を行うことはとても難しく、まだまだ練習が必要だと感じていますが(笑)、非常に有意義な時間だったと感じます。実践的な授業であるので、興味がある学生は履修してみるとおもしろいと思います!